La marcada polarización en la opinión sobre la acción extraordinaria de un personaje público expresa algo que sobrepasa al sujeto mismo y que da cuenta de un sentir colectivo. Lo que subyace a la exacerbación del ánimo público llega a independizarse de aquella acción del sujeto puesto en debate, este se transforma en el catalizador de tensiones sociales previamente existentes.

Por Jorge Gallo

Se da particularmente en el caso de los bandoleros sociales, especies de Robin Hood modernos, que actualizan la dialéctica entre lo legal e ilegal, cuestionan la división entre honestos y deshonestos y complejizan la tensión entre los valores rurales y el choque con el mundo urbano que pretende imponer sus modos de apropiación, mercantilización y distribución.

Estos personajes en su rebeldía contra el sistema reciben el apoyo de los sectores más humildes, en forma de cobijo o de prácticas para desorientar a sus perseguidores. Una vez aniquilados por el estado dejan una estela que suele asumir la forma de una santidad.

En 2010 se estrenó en circuitos alternativos (entre otros, el espacio INCAA de Resistencia) y en estos días emitido por INCAA TV, el film “Isidro Velázquez, la leyenda del último sapucai” de Camilo José Gómez Montero.

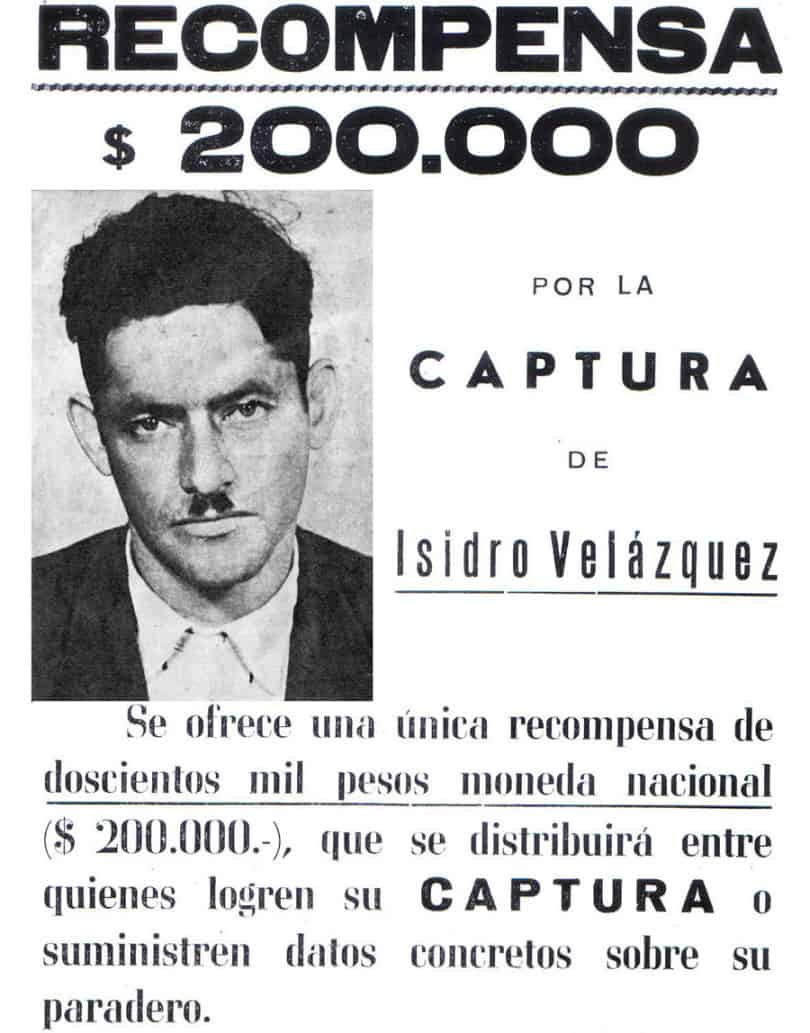

Un documental ficcionado sobre la vida del bandolero Velázquez, un peón rural de origen correntino de la Colonia Elisa en el Chaco, que a partir de un persistente e injustificado hostigamiento policial dio comienzo a una vida clandestina, fuera de la ley que mantuvo en jaque a la policía provincial durante más de seis años.

El origen de ese hostigamiento no está claro, parte de una combinación de odios, venganzas, un delito cierto, etc. Lo que sí fue claro es la estigmatización que se hizo de su persona que lo hizo sospechoso de cualquier situación anómala en la Colonia.

La directiva era evidente, ubicar al más rebelde y en su persecución y muerte, disciplinar socialmente a quienes no se sometan a la explotación campesina en la región.

Un poder que desde 1930 se venía ejerciendo en la provincia bajo la forma del arrendamiento de tierras para el cultivo de algodón o la explotación forestal en cuyos obrajes la degradación humana no tenía límites.

Para 1960, cuando ya se había concentrado la propiedad algodonera y agotado el quebracho, esas actividades dejan a miles de trabajadores del monte – de Corrientes, Santiago del Estero y Paraguay – formando un semiproletariado.

Es entre estos hombres y en los integrantes de las colonias indígenas que Isidro Velázquez va a encontrar el mayor apoyo para eludir a la autoridad y ganarse la simpatía popular.

Luego de huir de la cárcel, cansado ya de tantos atropellos, huye y – primero con su hermano y luego con el delincuente Gauna – se entrega al robo, al secuestro y a repartir el botín entre estos sectores postergados.

Durante seis años se crea la leyenda de su invencibilidad a raíz de evadir en el monte, operativos de más de ochocientos policías. Hasta la Sociedad Rural del Chaco pone precio a su cabeza.

Esta alianza – junto a los medios, la policía, hacendados, etc – más un señuelo – la traición de una maestra que lo conocía y fue amenazada de encarcelamiento por complicidad – propiciaron la muerte de Velázquez; para el status quo había que eliminar toda posibilidad de que se generalizara este tipo de protesta.

Y ahí nace el mito, la figura de Velázquez se santifica, esta acción colectiva legitima la lucha, la rebelión de los sectores dominados. Es con el mito que el hombre moderno secularizado puede tener más posibilidades de establecer colectivos sociales que redunden en cambios políticos relevantes.

Esta dimensión, que tanto la derecha liberal como la izquierda dogmática subestimaron, genera identidad individual y colectiva, otorga sentido a la acción y a la vida.

La historia de la provincia del Chaco está cargada de violencia. A sangre y fuego se intentó desplazar al indio para integrar la economía nordestina en el marco general del sistema capitalista. Esa memoria se expresa en la dimensión mítica que asume Velázquez en el sentir popular.

El sociólogo Roberto Carri – desaparecido durante la dictadura del 76 – escribió, un año después de la muerte de Velázquez un ensayo sobre el bandolero donde señala que las formas espontáneas y violentas de protesta aunque no adopten un contenido político manifiesto eso no implica que no lo tengan.

El film recuerda al desaparecido Carri y también da cuenta de la ordenanza, que durante la dictadura de Onganía, prohibió el chamamé que lamentaba la muerte de Isidro Velázquez como “la muerte de un sueño, la muerte que apagó la risa del sol que duerme ardiendo en el Chaco”.